エル・グレコ『ゲッセマネの祈り』

ハイリゲンシュタットの苦悩

ベートーヴェンは、耳の病の療養のため、親友ヴェーゲラーに悩みを打ち明けた手紙を書いた翌年、1802年5月頃に、ウィーン郊外のハイリゲンシュタットに移ります。

ハイリゲンシュタットは、これまで時々療養のため訪れていたウンターデープリンクよりさらに北に位置します。

第2シンフォニーやピアノコンチェルト第3番を世に問おうとしたコンサートが中止となったこともあり、それらの作曲を中断し、本格的に療養に専念するためでした。

これまで、シンフォニーやピアノコンチェルトはハイリゲンシュタットで書かれたものと考えられてきましたが、スケッチの研究からそれは否定されていて、前回、前々回取り上げた、新しいスタイルの変奏曲の作曲や、新曲の楽想を練るくらいで、あまり無理はしなかったようです。

都会を離れ、煩わしい人付き合いから逃れ、田舎暮らしで英気を養ったわけですが、自分と自分の運命とに向き合う時間となりました。

そこでは、壮絶な葛藤に苛まれたと思われます。

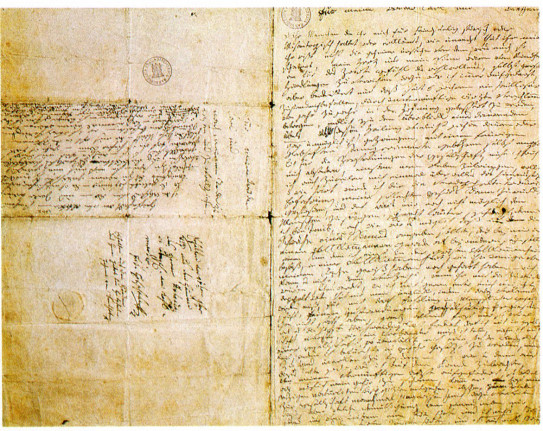

その自分との孤独な内面的闘いは、滞在の終わりに、10月6日付(追記部分は10月10日付)で書かれた、有名な『ハイリゲンシュタットの遺書』から窺うことができます。

自殺のために書かれたものではない

『遺書』は、ベートーヴェンの死後、遺品整理の最中に見つかりました。

むろん、生前に開封されたり、人の目に触れたりしたことはありません。

書いたのは31歳のときですから、真の遺書とはいえず、晩年には本人も存在を忘れていたかもしれません。

遺書は、ふたりの弟、カールとヨハンに宛てて書かれていますが、カールはベートーヴェンよりも先に世を去っています。

よく、この遺書は、ベートーヴェンが自殺を図ろうとして書いたものだ、と言われますが、それが誤解であることは内容を読めば明らかです。

ずいぶん若い時に書かれたのと、文中に、一時期は自殺を考えるほど悩んだ、という記述があるので、そう広まってしまったのかもしれませんが、逆に、葛藤の末、難聴の苦難を乗り越えて、芸術のために生きる決意が高らかにうたわれています。

前回の手紙とともに、ベートーヴェンの芸術を理解する上で重要な〝肉声〟ですので、読んでみたいと思います。

ハイリゲンシュタットの遺書全文

『ハイリゲンシュタットの遺書』最初の部分

わが弟カールと に。

おお!おまえたち、おまえたちは僕を意地悪で、強情っ張りで、人間嫌い扱いにし、またそう公言してきたが、それは僕に対しどんなに不当な扱いであったことか。

僕がなぜそんな人間に見えるかという隠れた原因をおまえたちは知らぬのだ。幼い時から僕の心も思いも人には優しく、好意に溢れる感情で、立派なことをしたいと常に志してきた。

だが考えてもみよ、6年このかた不治の病を募らせ、来る年も来る年も良くなるとの希望に欺かれ、ついには慢性的な患いになると覚悟せざるを得なくなった。(良くなるにしてもおそらく数年を要し、あるいはまったくダメかも知れぬ)

燃ゆるような、快活な気性に生まれつき、人と交わる喜びを楽しむほうでいながら、若い身で自ら隠遁し、孤独の生活を送らねばならなかったのだ。

弟カールのあと、もうひとりの名が空欄になっています。

当然、ここには、末弟ヨハンの名が入るべきなのですが、入っていません。

これをもって、当時ベートーヴェンはヨハンとは不和だったので、相続人にするのを保留していた、とする説もありますが、ヨハンはフルネームをニコラウス・ヨハンといい、ふたりの兄に続いてウィーンに出てきたばかりでした。

上の弟カールも、カスパール・カール・アントンといいましたが、ウィーンに出てから、略して呼んでもらう名に「カール」に決めました。

ヨハンはまだこの時には、「ニコラウス」とするか「ヨハン」とするか決めていなかったので、空欄のままになった、というのが妥当な解釈のようです。

書き出しでは、ふたりの弟が自分を人嫌いの偏屈者と決めつけているのを責め、それは誤解だ、隠している病気のせいなのだ、と訴えています。

また時には、全てに超絶せんとしたが、おお、耳が悪いという暗澹たる現実が、二倍にもなって無惨にはね返ってきた。

だが、私は聾です。もっと大きな声で話してください、どなってください、とは言えたものではない。

ああ、僕にとっては、ほかの人々に比べてより優れて、完全であるべき一つの感官、かつては申し分のない完璧さであった感官、それこそは、僕と同じ専門の仕事に従っている、わずか少数の人だけが現在享有しており、あるいはかつて享有していた人があったというほど完璧であったその感官の衰えを、人に自ら知らせるなど、どうしてできようか――おお、僕にはそれはできない。

だから、僕が喜んでおまえたちの仲間に入るべき時にも、僕が避けているのを見ても許してくれ。そうした時には誤解されているのに違いないので、僕の禍いは二倍になって僕を悲しませるのだ。

僕には友と寛ぎ、精妙な会話を楽しみ、感情を吐露し合うことはできないのだ。ただどうにもやむを得ない必要に迫られた時に人なかにでるだけで、流刑囚のように全く孤独に生活しなければならぬのだ。

なにか人の集まりに近づく時には、わが不具の身を人に覚られるような危険に身をさらすことになりはしないかと、非常な不安に襲われる――この半年田舎で暮らしたのもこうしたわけで、できるかぎり聴官をいたわれとの賢明な医師の薦めは、僕の今の気持ちにも合っていた。

それでも。幾度か人と交わりたい衝動に駆られ、誘惑に敗けてしまうこともあった。しかし、僕の側に立っている誰かに遠くから響いてくる横笛の音が聞こえているのに、僕には何も聞こえなかった時、また、誰かが牧人の歌っているのを聞いているのに、それも僕に聞こえなかった時、それは何たる屈辱だろう。

ヴェーゲラーへの手紙にあるように、音楽家に無くてはならない器官、そして誰よりも優れていた器官、聴覚が、よりにもよって失われていく絶望を書き綴っています。

みんなに聞こえる素敵なフルートの音や羊飼いの歌が、自分だけ聞こえなかったときのショックは、どれだけのものだったでしょうか。

たびたびのこうしたことで、僕はほとんど絶望し、もう少しのところで自殺するところだった。

ただ彼女が――芸術が――僕をひきとめてくれた。ああ、僕には自分に課せられていると感ぜられる創造を、全部やり遂げずにこの世を去ることはできないと考えた。

だからこそこの惨めな生命を――実に惨めな――何か急激な変化でもあれば、もっとも良い状態から、最悪に変わるこの感じやすい体で、持ちこたえてきたのだ。

――忍耐せよ――と人は言う。僕も今やそれをわが導き手に選ばなければならない。僕は耐え忍ぶ力をもっている。

――願わくば、この決心を、無慈悲な運命の女神が命の糸を断ち切ろうとするまで、持ちこたえさせたまえ。

今よりは良くなることがあるかも知れず、またその反対かもしれぬ。覚悟はできている。

――はやくも28歳で悟った人間になれと強いられる、これはたやすいことではない。ほかの誰より芸術家には難しいことだ。

――神よ!汝わが心のうちをみそなわしたもう。わが衷心に、人間愛と善行をなさんとの希求の宿るを知りたもう。

ここで、自殺を考えたことがあることが告白されます。

ドイツ語に忠実な別訳では、この部分は『ほとんど十分ではないか、ならば私は自ら私の人生を終わらせよう。』となっていて、はっきり〝自殺〟と書かれているわけではありません。*1

しかし、意味としてはほぼ同じで、芸術のために思い止まった、という内容です。

自殺はキリスト教では厳禁で、自殺者は教会でも弔いも埋葬も拒否されます。

ベートーヴェンはそれほど敬虔なキリスト教徒ではありませんでしたが、どれだけ追い詰められたかが分かります。

晩年、亡くなった弟カールの息子、甥カールの親権を、その母から泥沼の裁判でもぎとり、スパルタ教育を施して自殺未遂に追いやった悲劇が、皮肉のように思い出されます。

この時の実年齢は31歳ですが、もともと2歳ほど勘違いしていたのと、耳の病気が本格的に悪化した年齢を26歳としているようです。

おお、おまえたちよ、おまえたちは他日これを読めば、僕を遇するにいかばかり不当であったかに思い至るであろう。しかして不幸な者よ、汝らは尊敬すべき芸術家と人間の列に加えられんとして、自然のあらゆる障害と闘い、なおもそのなし得るすべてをなした、自己と同じ一人の人間をここに見出して自らを慰めよ。

――おまえたち、わが弟カールと よ、僕の死後直ちに、シュミット教授がなおご健在ならば、僕がお願いしていたからと言って病歴を書いてもらい、ここに書いたものにそれを付けてくれよ。そうすれば、死後には少なくとも世の人々と僕はできるだけ和解できるだろう。

――また僕は、おまえたち二人を、僅かな財産(財産といえるほどのものではないが)の相続人とここに宣言する。公平に分け、仲良く互いに助け合ってくれ。おまえたちが僕に逆らったことは、おまえたちも判っている通り、ずっと前に赦している。

弟カールよ、おまえには、日頃おまえが示してくれた親切に感謝する。僕の望むことは、おまえたちが僕よりもっと幸福な、煩いのない生涯を送ることだ。おまえたちの子供には徳を教えよ。徳のみが幸福を齎すことができるのだ。決して金ではない。自分の経験からこう言うのだ。

逆境の中にあって僕を励ましたもの、それは徳であった。僕が自殺によって生涯を終わらなかったことは、わが芸術とならんでこの徳のお陰だ。

ベートーヴェンは、病気ゆえに人付き合いを避けていたことを、皆から相当悪く思われているのではないかと、相当に気にしていました。

死後、それは病気のせいだった、決して悪い人間ではなかったのだ、と医師に照明してほしい、とお願いしています。

「徳」は当時流行の啓蒙思想やフリーメイソンの教義であり、モーツァルトの『魔笛』のテーマにもなっていますが、甥カールはこの強要で苦しみました。

しかし、ベートーヴェン自身はこれを支えに、自らを哲人にして乗り切ったのです。

――では、さようなら、愛し合ってくれ――すべてのともに感謝する、わけてもリヒノフスキー侯爵とシュミット教授に――L侯爵よりいただいた楽器類だが、これはおまえたちのうちのどちらかが持っていてくれ。だがそのために相争うことがあってはならぬ。しかし、何かためになることに役立つことがあれば、すぐに売ってもよろしい。墓の下にいても、なおおまえたちの役に立つことがあるならば、わが喜びこれに勝るものはない。――そうなることならば――喜んで急ぎ死に向かおう――死が、わが芸術的才能をくり広げる機会に恵まれないうちに来るようなことがあれば、たとえわが運命がいかに過酷なものであろうとも、死はなお早く来すぎた憾みがあろう。僕は死の来るや遅きを願う。

――よしや死が来たとても、僕は満足する。死は果てしなき苦悩より僕を救い出してくれるのではないだろうか。――来たれ、汝の欲する時に。僕は敢然として汝を迎えよう。

――さようなら、死後すっかり僕を忘れるようなことのないように。生前僕はおまえたちが幸福になるようにしばしばあれこれと考えたのだ。幸福でいてくれ――

ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン

ハイグルンシュタット

1802年10月6日

わが弟カールと に

わが死後読まれ、かつ実行のこと。*2

『ハイリゲンシュタットの遺書』最後の部分

ベートーヴェンはハイリゲンシュタットを、時々〝ハイグルンシュタット〟と綴っています。

第一のパトロン、リヒノフスキー侯爵からは、多額の年金とともに、イタリア製銘器の弦楽器ワンセットを贈られていました。

これも遺産のひとつに数えています。

このように、死がいつ訪れてもいいように書いたもので、死が差し迫った状況ではないことが分かります。

ただ、正式な印が捺されており、あとは公証人のサインを加えれば公文書として発効するものでした。

しかし、この書面を折り畳んだ表書きの狭いスペースに、下記の走り書きがあるのです。

4日後に書かれた本音の追記

『ハイリゲンシュタットの遺書』10月10日の追記部分

ハイグルンシュタット 1802年10月10日――これにて汝に別れを告ぐ。――しかも悲しみもて――そうだ、あの懐かしい希望。――それを抱いてこの地に来たのに、少なくもいくらか良くなるだろうと。――今やまったく、それは諦めねばならぬ。秋の木の葉の落ちしぼむがごとく――わが望みも枯れ果てぬ。ほとんどこの地へ来た時のままに――われは去りゆく。――麗しき夏の日、われをよく鼓舞せし、――毅然たる勇気さえ、――今は消え失せぬ。おお、神の恩寵よ――純な歓びのひと日をわれに与えたまえ、真の歓びの深きこだまのわが心を訪れざるや久し――おお、いつの日――おお、いつの日か、おお、神よ、――われは自然と人間の殿堂にて再びその歓びを感じうるや――決してか?――否――おお、それはあまりに過酷だ。

メモ書きのように詰まった文字で書かれ、最後は判読も困難です。

覚悟を決めたかのようにしっかりとした遺書をしたためた4日後、ふたたび絶望にさいなまれ、書き込まれたようです。

希望よ、さようなら。

あの夏の日は、消え失せた。

自分には、二度と喜びのときは来ない。

神よ、本当に二度と来ないのですか?

それはあまりにも酷です―――

人間、そう簡単に悟れるものではありません。

しかも若く、これから輝かしく楽しい人生が待っていたはずなのに、それを絶たれたやるせない思い。

これがベートーヴェンの心の叫びなのです。

さて、このベートーヴェンの〝絶望〟は、彼の音楽に反映しているのでしょうか。

復活コンサートに向けて

ハイリゲンシュタットから帰ったベートーヴェンは、心機一転、新たな創造に邁進します。

そして、中断していたシンフォニーやコンチェルトの作曲を再開し、翌年、1803年4月5日に、いったん中止となった念願の自主コンサート第2弾の開催に漕ぎつけます。

第1回コンサートでは、客寄せのため、ハイドンやモーツァルトの作品も演奏しましたが、今回は満を持してのオール・ベートーヴェン・プログラム。

第1シンフォニーの再演のほか、新作として第2シンフォニー、ピアノコンチェルト第3番が初演されました。

しかし、目玉は、オラトリオ『オリーブ山上のキリスト』という曲だったのです。

シンフォニーやピアノコンチェルトは、ハイリゲンシュタットでいったん作曲を中断したのを再開してコンサートに間に合わせたのですが、このオラトリオはコンサートのために数週間で一気呵成に作曲されたものでした。

苦悩をぶつけた作品は何か

ハイリゲンシュタットでの葛藤が影響した曲として、これまではシンフォニー第2番の力強さや、ピアノコンチェルト第3番の暗い情念が挙げられていましたが、繰り返すように、これらの曲はハイリゲンシュタット隠棲の前から手掛けられていました。

それに、ベートーヴェンは、悲しい気持ちだから悲しい感じの曲を書こう、というような作曲家ではありません。

心情やポリシーを投影させるとしたら、もっと具体的に、構想をもって取り組んだのです。

それがまさに、『オリーブ山上のキリスト』といえるのです。

この曲は、現在ではほとんどポピュラーではなく、演奏の機会も、録音もかなりレアです。

テーマが重く、親しみにくいからかもしれません。

しかし、だからこそ、ハイリゲンシュタットの苦悩が一番投影した作品と考えられます。

初演当時の評判は例によって賛否両論でしたが、ベートーヴェンの生前、何度も再演され、1825年の再演ではベートーヴェンの会話帳に〝再演のたび満員の盛況〟と書き込まれるなど、大変な人気曲だったのです。

テーマは新約聖書から取られていますが、聖句からの引用は少なく、フランツ・クサヴァー・フーバー(1755-1814)というボヘミア出身のジャーナリストが台本を書きました。

聖書のハイライト、ゲッセマネの祈り

コレッジョ『ゲッセマネの祈り』

「オリーブ山」は、エルサレムにある小高い丘で、オリーブ農園があったことからその名があります。

日本では古くは「橄欖山(かんらんざん)」と呼ばれたので、この曲も『橄欖山上のキリスト』とされることもあります。

イエス・キリスト受難の物語の舞台です。

「最後の晩餐」で、弟子たちに『このなかに私を裏切る者がいる』と告げたあと、イエスは毎晩祈っていたオリーブ山に行きます。

その山麓にはゲッセマネ(オリーブ搾り場)という園もありました。

そこで、弟子たちに起きて待っているよう命じ、ひとり山上に登り、神に祈ります。

イエスは自分に受難の時が迫っているのを覚り、それが父なる神の意思であるなら従わなければならない、という思いと、死の恐怖から逃れたい、という思いに苛まれます。

神よ、助けてください、でも、あなたのご意思なら従います…という葛藤です。

イエスが覚悟を決めて山から下りてくると、弟子たちは眠り込んでいます。

それを咎めるうち、裏切り者ユダに先導された祭司や兵士たちがやってきて、ついにイエスを捕縛するのです。

聖書で有名な『オリーブ山上の祈り』『ゲッセマネの園』の場面を音楽にしたのです。

まさに、ベートーヴェンは、イエスの苦悩と葛藤を、自分の運命に重ね合わせて、このテーマを選び、作品化したのではないでしょうか。

1時間にわたる長い曲なので、2回に分けて聴いていきます。

ベートーヴェン:オラトリオ『オリーブ山上のキリスト』作品85

Ludwig Van Beethoven:Christus am Ölberge, Op.85

演奏:フィリップ・ヘレヴェッヘ指揮 シャンゼリゼ管弦楽団、コレギウム・ヴォカーレ・ヘント

第1曲 序奏

イントロダクションは、ベートーヴェンには珍しい変ホ短調をとります。まず、管楽器が変ホ短調の重苦しい和音を奏で、弦が静かに悲し気にうめきます。そして、鋭い管と弦の応答が悲劇の物語のはじまりを告げ知らせます。遺書に書かれた絶望が音楽化されているように感じます。

イエス(テノール)

主よ、あなた、父よ!

おお、慰めと力と強さを私にお送りください!

私が自ら選んだ、

私の受難のときが、いままさに近づいている。

この世が、あなたの意思によって混沌から逃れる前に。

私はあなたのセラフィムの轟く声を聞く。

それは、人間に代わって、

あなたの審判の前にいま立とうとする者を求めている。

おお父よ!

私はこの呼び声で姿を現す仲介者でありたい。

私は償います。

私ひとりで、人の罪を。

塵から作られた人類は、審判に耐えられるだろうか。

それが私を、私を、あなたの息子を、

ひどく悩ませているのです!

ああ、見てください!

不安が、死の恐れが、いかに私の心を激しくとらえていることか!

私はひどく苦しんでいます、父よ!

おお、見てください!

私はひどく苦しんでいます、

私を憐れんでください!

テノールのイエス役が、暗い天に呼びかけるように、劇的なオーケストラの伴奏でレチタティーヴォを歌います。人類の罪を背負うためとはいえ、神の子とされながら、なぜこんな目に遭わなければならないのか、という魂の叫びです。

神は、類まれな音楽の才能を自分に与えておきながら、なぜ聴覚を奪うのか…!

第3曲 イエスのアリア

イエス(テノール)

私の魂は揺り動かされています

苦難によって

差し迫る恐怖が私をとらえ

恐れおののいています

私の全身はひどく身震いしています

間近となった墓場での怖れが

私を悪寒のようにとらえています

そして私の顔からしたたり落ちます

汗ではなく、血が

父よ!

深く縮こまり、そしてみすぼらしく

あなたの息子はあなたを見上げて懇願します

あなたの力にはすべてが必要です

取り除いてください、私から受難の苦杯を!

レチタティーヴォに続き、アレグロ、ハ短調のアリアに移ります。迫りくる十字架の恐怖のおののき、叫ぶイエス、そして自分から苦杯を取り除いてください、と懇願するイエス。あまりあてにならないシンドラーの証言では、ベートーヴェンは初演後に、『キリストの声部を新しい声楽様式で処理することは誤りであった』と言ったとのことですが、確かに、イエスが華やかなオペラアリアを歌うことには多少の違和感もあります。特に、厳粛なレチタティーヴォのみで歌われるバッハの受難曲のイエスの声部を比べてしまうと、少し軽薄な感じもしなくもありません。しかし、ベートーヴェンの心情の吐露を考えれば、その激情に心を打たれます。

それでは、続きは次回に。

今回もお読みいただき、ありがとうございました。

にほんブログ村

クラシックランキング